近世以降の板締め-藍板締めと紅板締め-

要旨

本稿では近世の板締め(藍板締めと紅板締め)の特色と歴史的位置づけを試みる。

板締めは文様を彫った板で布を締めて防染し、文様を染め出す染色技法である。

板締めは古代を代表する染物のひとつで夾纈と呼ばれ、正倉院に多くの優品が伝えられている。夾纈は奈良時代に隆盛を極めたが、平安時代に入ると徐徐に衰退し、やがて途絶えたと考えられている。次に板締めが登場するのは18世紀に入り、紅染と藍染に単色専用の紅板締めと藍板締めである。

Summary

This thesis tries to clarify some historical influence of kyokechi,on the technique which became popular during the early modern period.

Clamp resist dyeing of fabrics is a technique that uses wooden blocks with carved ornamentation to print patterns.Kyokechi,one of the major dyeing techniques in Jodai, 7th and 8th century in Japan, had its peak in the Nara period (A.D.710-794).Some patterned-dyed textiles with high quality by this technique were preserved in the collection of the Shoso-in,Nara.The use of Kyokechi, however,

seems to have gradually ceased to be used after about the Heian period (A.D.794-1185),or earlier.After the middle of the 18th century the Japanese again began to use clamp resist dyeing technique in two ways.One was dyeing silk with safflower (Beni-Itajime) and the other was dyeing cotton with indigo(Ai-Itajime).

はじめに

江戸時代も半ばを過ぎると、江戸の文化は上方の影響から離れ独自に開花し大衆化を遂げる。多色木版画・錦絵は町方で人気を博し底辺を拡げ、技術も飛躍的に向上している。錦絵は流行に敏感で衣裳にも目が向けられ人物の着衣は細部まで仔細に描かれ、当時の衣裳の流行のみでなく文様や染織技法を知ることができる。江戸の文化を表すのに粋の語句がたびたび登場し、その美意識として底至りと云う言葉が衣裳をめぐって使われる。女性の表着は渋く地色好みに、襟元や袖口、裾から覗く鮮やかな紅染の下着、また襟や帯はひときわ鮮やかに赤く描かれている。その内、桜や麻の葉、鹿の子などの文様を白上げした紅染が紅板締めである。(図1)近世の板締めにはこの紅板締めと藍板締めがあり、近世の板締めは紅染と藍染のための単色板締めである。(紫板締めの存在が指摘されるが仔細は不明)

これは日本人にとってもっとも親しみ深い日本を代表する色であるが、それらの色を染める防染技法として近世の板締めがある。

図1

第一章では、板締めの染色裂、道具類、文献や画像の資料から近世の板締めを概観する。第二章では、技法的側面から古代板締め・夾纈、他の板締めと比較し近世の板締めの特色を浮かび上がらせ、夾纈との関連性の有無に言及する。

板締めは、文様を凸状や凹状のレリーフ状に彫った一組の板に布を挟んで防染し染めるもので、染色技法のなかでも特殊な技法に属する。板を防染手段に用いる技法にはこの板締めの他に、布を折り紙の要領で三角や四角に折りたたみ、三角や長方形の板(型板)で挟んで菱や亀甲、麻の葉文様などの幾何学的な文様を染める技法がある。布のたたみ方や型板のあて方をかえ文様にバリエーションをもたせる。どちらの技法も布地を折りたたんで上下より板で挟み締めつけるが、防染手段として重要な役割を担う板が文様を彫刻した版木か平板かで分ける。

本稿では前者を「板締め」、後者を「板締め絞り」と両者を異なる技法とわけてあつかう。(図2板締め)(図3板締め絞り)

奈良時代では「板締め」を夾纈、「板締め絞り」を暈繝や纈と両者を分けて異なる技法とみなしていた。

図2

図3

藍板締めは江戸末期で生産を終了し、紅板締めは江戸中期にはじまり大正末までおこなわれた。(注3)この間に天然染料から合成染料への転換が急速に進められた。明治10年代に紅板締めで使う染料は紅花から合成染料(酸性染料、塩基性染料、直接染料)へとほぼ転換している。さらに、板締めには単色染と二色や三色、それ以上の多色に染める多色染がある。近世以降の板締めは単色の板締めであり、華やかで多彩な染の板締めとして知られる古代の板締め・夾纈裂にはいずれの染め上がりの裂も確認できる。板締めは文様を白く残し地色を染める「地染」と文様を染めて地色を防染する「地白」の板締めにわけられる。染料の転換、単色染と多色染、さらに「地染まり」と「地白」の点に留意し考察を進める。

第一章 近世以降の紅板締め

京紅板締め(注1)

紅板締めの染色品は女性の表着として用いられることはまれで、紅花で染めた時期にはおもに縮緬、また絽や木綿の生地が染められ、間着や襦袢などの内着や下着、また襟や帯に、さらに子供着、男物の下着、帯の着衣として、また枕や布団等の寝具に幅広く用いられた。合成染料転換後、染料は酸性染料や塩基性染料、直接染料にかわり、生地は縮緬にかわり主に紅絹と呼ばれる平絹が染められ、木綿やモスリンも染められている。残された染色品から紅板締めは女性の間着、下着としてもっぱら用いられ、その後子供着や小物に転用された。(図4)

図4-1

図4-2

図4-3

紅板締め版木

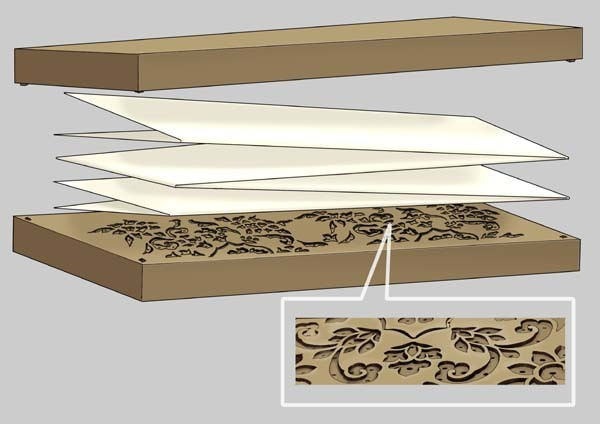

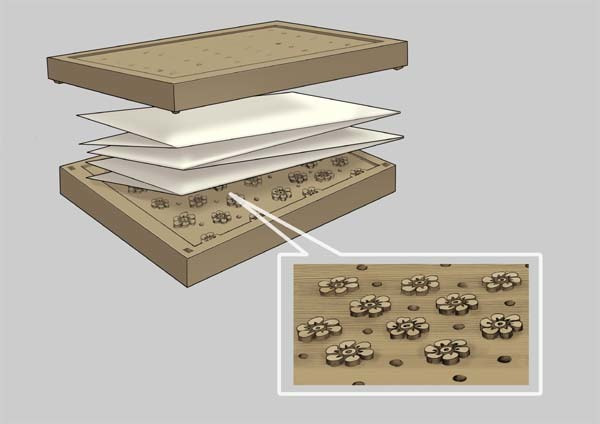

紅板締めの版木は朴の木から作られ補強のため漆が塗られている。(図5)小袖をはじめとする衣裳地の単位は反物と疋物であり、小巾で長尺な反物を均一に染めるため布を長尺方向に幾重にも畳み、多くの版木を必要となる。一組に片面彫り版木で二十数枚、両面彫り版木で十数枚を一度に積み重ねる。紅板締め版木は板の両面に文様を凸状に彫った両面彫り版木と片面にのみ文様を彫った片面彫り版木の二種類があり、おもに地染まりの板締めである。片面彫り版木は二枚を背合わせにして一枚として用いる。(そのため版木には表裏を結ぶ孔が貫かれ、裏面には染料が出入りするV字の溝が彫られている)

図5-1

図5-2

紅板締めの染色工程

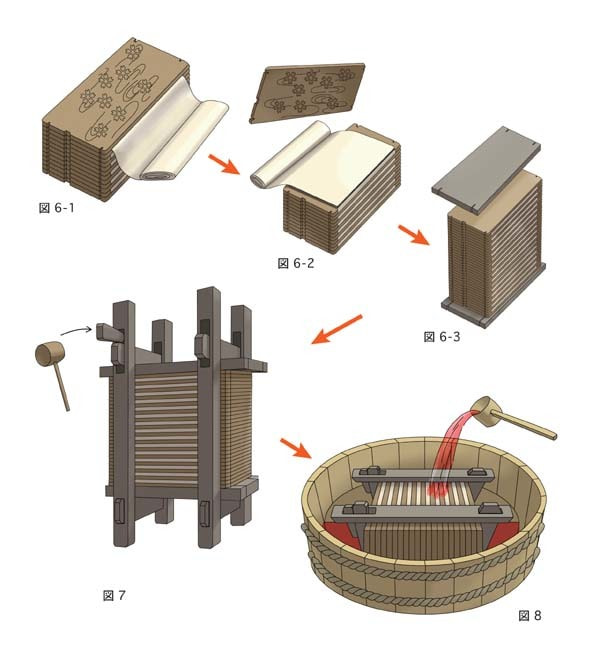

染色の工程は、染め屋により若干の相違が見られるが、以下の工程で進められる。布は版木に巻き込む前にまず灰汁漬けされる。灰汁は稲藁が燃えつきる直前の黒い灰に熱湯を注いで作る。灰汁漬け作業は専門の業者がおこない、生地は生乾きで染め屋に届けられ、半乾きの状態で生地は版木に巻き込まれる。版木は一週間から十日前に水に浸け版木に水を吸わせてから使用する。一組の版木を正確に重ね合わせるため版木の両端に溝が刻んであり、この溝に「はしばみ」とよぶ木片をあて版木文様面に姫糊を置きながら版木を積み重ねる。両面彫り版木で十数枚、片面彫り版木二十数枚で薄手の生地一疋を8枚に重ね、巻き込むことができる(挟み込む)。(図6)この版木三組分を一度に厚板で挟んで樫の締め枠に収め、上部4箇所から楔を強く打ち込み版木を締める。(図7)

染色は、締め枠ごと「はんぼう」と呼ぶ深さ30㎝ほどの大きな丸桶に入れて染められる。締め枠ごと横に倒し版木側面から染料を注ぎかけて染める。丸桶は手前斜めに置かれ、上から注いだ染料は版木を伝わり桶の底手前に溜まる。途中で締め枠を転がし方向を変え、溜まった染液を柄杓で何度もすくって所要の濃度になるまで掛けて染める。(図8)

染色後、布処理は染め屋によっては酸で繰るだけの簡単な処理で終えるが、別の染め屋では「糊屋」と呼ぶ洗物業者が請け負って、締め枠ごと鴨川の河川敷に運び、流水で水洗している。水洗が済むと絞り機で絞り、半乾きで持ち帰り干し場で乾燥させる。布は整理や巾だし、糸で文庫綴じにして得意先に納品する。

以上が紅板締めの合成染料による染色工程のあらましであるが、現在の染色の理論からすると、この工程は高温で染着する合成染料のマニュアルからは大きく外れ、必要な染色堅牢度を得る事ができず、合成染料の理にかなっていないことになる。何故この不合理な方法で染めたのか探るため、紅花の染色方法として妥当か検討してみる。

紅花は天然染料の中で特殊な染料に属する。紅花は黄色と紅の色素を含有し、黄色色素は水に溶けるが、紅の色素は水に不溶でアルカリ液に浸けてはじめて溶解する。さらに紅の色素は高温に弱い性質がある。そのため昔から紅の色素はアカザなどの灰汁(アルカリ性)で抽出し、梅酢等の酸を入れ中和して染料としてきた。

紅花染は、生地を紅液に浸けて染める浸染法がとられ、紅花染で濃い赤を得るには、紅花の染着が良好とはいえ、何度も染め重ねる必要がある。手間がかかるうえに、紅花は「紅一匁、金一匁」と云われるほど高価な染料で、江戸の町民にとって貴重な染め物である。

紅花染は低温での浸染法が古来より行われるが、文献には浸染法と注ぎ掛ける法の併用も見られ、当時紅板締めの紅液を注ぎ掛ける方法はさほど不可解なものでなかった。

紅板締めの注ぎ掛ける染色法は、高温でなくとも染着する紅花染の理から外れていないし、桶の底に溜まった濃い紅花液を繰り返し注ぎかけるのは、むしろ染料の効率性の観点からも染料のロスがもっとも少なく、浸染法に勝るとも劣らない方法とみることができる。これらのことから、注ぎ掛ける染色法は合成染料のためでなく紅花による紅板締め染色法として編み出され、行われてきたことがわかる。

出雲藍板締め

もう一方の藍板締めは長着や仕事着、手ぬぐいなどを染めている。(図9)

藍板締めの資料は極めて少ないが、出雲地方の藍板締めが唯一確認され、その資料から藍板締めの一端を知ることができる。(注2)

出雲藍板締めの版木は姫小松(五葉松)で作られ片面彫り版木と両面彫り版木があり、そのうち片面彫り版木がおよそ9割合を占める。(図10)片面彫り版木は地白の板締めで両面彫り版木は地染まりの版木である。両面彫り版木は両面に凸状に文様が彫られ紅板締めの版木と大差がみられない。しかし片面彫り版木は文様が凹状に彫られ、文様内から裏面に通じる孔が貫通している。裏面はその孔と通じる溝が並行に彫られている。(注4)版木を積み重ねるガイドとして、版木側面には直角と斜めに溝が2箇所印されている。直角の溝は同位置、斜めの溝はすべて異なる位置にある。この溝をたよりに版木を重ねると、直角の溝は垂直に直線をなし、斜め溝も版木一枚一枚の溝がつながって斜めに連続する。

図9-1

図10-1

図9-2

図10-1

ガイドをたよりに版木を積み重ねると、両面彫り版木は版木の四隅が正確に合って積みかさなり(図11)、片面彫り版木は2枚を単位に交互にずれて積み重なることがわかる。(図12)

この積み重ねの違いは、地白か地染まりかの違いからくるもので、片面彫り版木が2枚を単位に交互にずらし積み重ねるのは、地色を白く防染するための地白板締めの工夫と考える。

藍の染料は水に不溶で、アルカリ還元溶液に溶解する建染染料に属し、そのため還元、酸化の染色過程を経てはじめて発色、染着する染料である。還元染液で染色した後、酸化を速やかに進める必要があり、生地は折り重ねずに一重で版木に巻き込む(挟み込む)。そのため版木の数量が増え、木綿一反は片面彫り版木四十数枚、両面彫り版木で二十数枚を使って巻き込まれる。一度の染色で一反を染めるが、染色は藍液に浸ける浸染法でおこなわれ、所要の濃度になるまで何度も藍液に浸け染められる。(図13)地白の藍板締めでもその度ごとに還元と酸化が版木内で進行する必要があり、そのための工夫が版木と版木の重ね方にみられる。

藍の文様染には型染、筒描きによってもっぱら染められ、当然、藍板締めは文様染の唯一の防染技法でもなく、量産性の点からも一度に染める量が一反と少なく紅板締めに比べ効率が良いとは云えない。しかし、出雲藍板締めの版木の9割が地白の版木が示すように、藍板締めにはほかの技法では不効率な地白の染色を短期間で染め、版木は一度作れば何度でも使える利点から地白の藍染めを専らとした。

近世板締めの意匠

近世板締めは小巾で長尺な布を染めるため多くの版木を必要とし版木ごとに文様が分断される。それに対応し近世板締めの意匠は版木が文様の単位になり、文様が繰り返すパターンの構成が主流になっている。

残された染色裂や版木から、近世板締めの文様は伝統的なモティーフが組み合わされている点では共通する。紅板締めは桜、菊、牡丹、梅、紅葉などの植物文様が主に鶴、蝶の動物文、吉祥文、麻の葉や鹿の子、絣、七宝華の幾何文様などの伝統的な文様が組み合わされ、または単独で展開し、情緒豊かで華やかな意匠である。藍板締めでは梅、松、竹の吉祥文は頻度が高く、植物文様、扇や傘の器物文、蝙蝠や鳥、鯉、虎の動物文さらに霞や流水の自然文、亀甲、縞の幾何文、文字文とバラエティがあり、それらが機知に富んだ構成で組み合わされ遊び心にあふれた意匠である。紅染と藍染の用途や生地の違いから文様に違い見られるが、両板締めの意匠はパターンの構成を主に伝統的なモティーフが組み合わされている。

染め上がりの特色

近世の板締めは染める被染物が長尺な反物、疋物であるため、布地は長尺方向に版木に巻き込まれる。板締め文様は版木を使用するため表現に限りがあり、型染で云えば中型に属する大きさの文様が中心になる。

紅板締めでは布地を幾重にも折り畳んで版木に巻き込むため、文様は版木を単位に繰り返され、版木から版木へ移る境に文様の途切れが見られ、その折り目をはさんで文様が対称にあらわれる。そのため文様ぎわはぼやけ、文様の輪郭は鮮明でない柔らかい仕上がりになる。また一方の藍板締めは、染料の特質から一重で版木に巻き込んでいる。紅板締めは布を幾重にも折り畳んで版木に挟み量産に適しているが、量産性の観点からするとマイナスなこの点を逆手に取るように、地白の藍板締めでは版木ごとに文様の方向を変え、板締め特有の文様が鏡像関係になるのを避ける工夫がみられる。しかし布地一重で版木に巻き込むために、版木の防染力が弱く、染料のにじみがみられる。近世風俗志(守貞謾稿)に「紙形に紺屋糊(こうやのり)をもつて染めたるごとく染後鮮やかならず、八方に染色にじみて、また一種をなせり。」とあるように、にじみを趣とするところに、当時の美意識の一端をみることができる。

紅板締めの盛衰

紅染は何度となく紅液に浸し長時間染色する必要があり、文様を染め出すには様々な制約が生じる。絞り染はその点に支障なく、奢侈禁止令の対象になるほど紅染の鹿の子絞りはおおいに流行した。しかし従来の糊型染や筒描きは、防染のための糊が長時間の染色に耐えず、紅染には不向きであった。そこで、長時間の染色に耐える板を使う文様染が生まれ、紅花染の需要増加化にともなって技術面も向上し、版木は一度作れば何度でも使え量産に適していることから盛況を博した。「夾纈模様本」序から、紅板締めは紅花の生産量に呼応していることがわかる。(注5)

江戸後半に最盛期をむかえた紅花染も合成染料の出現で決定的な打撃を受け、明治10年代には合成染料に取ってかわられている。紅花の需要が下降するとともに紅板締めの流行も下火になったことを「夾纈模様本」序は伝えている。しかし染料転換後、版木などの道具や染色法をそのまま踏襲し、時代に合ったデザインや合成染料ではじめて可能なぼかしの表現や、より容易になった多重版板締めを多用することで巻き返しを図っている。合成染料は染着性にすぐれ安価であり、染色時間も短縮できたため生産コストが下がり、紅板締めの購買層が広がり流行した。このことを多くの残された染色裂が物語っている。

しかし、この新しい染料は従来考えられない染色技法、写し友禅を生み出し、この技法は染める生地を選ばず、板締めの得意とする薄手の生地も容易に染めることができるうえにより量産に適していた。紅花から合成染料に移った紅板締めは紅染の唯一とも云える染色技法の地位を失い、より合理的な型友禅に追われることになる。

紅板締めが衰退した要因としてこの外的要因とともに内的要因を指摘できる。一つは先にふれたように注ぎ染の低温染色法は、合成染料の染色理論からも不適切で染色堅牢度が極めて低く実用に差し障りがみられること。さらに、紅板締めの特長の文様ぎわがやわらかくぼかし気味な特長が、合成染料の染め上がりは平板で見られず魅力が半減している。図14(紅花)(図15合成染料)紅板締めは実用性と技法の特長をも失って幕を閉じることになったといえる。

また別の見方をすれば、この間に板締めの特長であるぼけ気味で柔らかい点や滲みを趣とする美意識が喪失した結果とも云える。藍板締めの消滅の原因もその点に求めることができるかも知れない。

図14

図15

第二章 その他の板締め

夾纈

板締め染は古代の代表的な染色技法の三纈の一つで夾纈と呼ばれ、日本へは奈良時代中国よりもたらされた。夾纈の文献史料や染色裂が極めて少なく、板締め染の歴史を系統だって考えるのを困難にしている。遺されたわずかな資料から、夾纈は奈良時代に流行し、平安時代に入ると衰退に向かいやがて廃れたと考えられている。「唐語林」(注6)に〈因使工鏤板為雑花,象之而為夾纈〉とあり、夾纈は文様を彫った板を防染手段として染める技法と知れる。夾纈裂は布を折り畳んで染めた跡が見られ、折り目を境に文様は鏡像関係に左右対称あるいは上下対称に展開している。布地は平織、羅、紗など薄絹が用いられ、黄色、赤色、縹や紺、緑、茶、(注7)などが華やかに多彩に染め分けられ、染め上がりは型染のように文様が鮮明でなく、文様の周縁はぼやけ、染料のにじみも見られる。単色染に、二色、三色それ以上の多色に染められている。これを染め上がりから整理すると以下のようにわけられる。

- 多色染地染まり: 地色は染まっている。文様は白く縁取りで囲む輪郭線と輪郭線内側の色面の両方で表されている。色面は縁取りを境に染め分けられている。地色と文様は多色に染め分けられている。

- 多色染地白: 地色は白く残され文様は多色に染められている。文様は色面と葉脈や花弁を別ける白い線で表される。地が白いため文様の輪郭線は見られない。

- 単色地白: 地色は染められず白く、文様が単色に染められている。文様は単色の面と葉脈や花弁を別ける白い線で表される。地が白いため文様の輪郭線は見られない。

- 単色地染まり: 地色が単色で染められ、文様の面が白抜きに表される。?地色が単色で染められ、文様の輪郭線のみが白抜きされている。

最後の④単色地染まり?は小さな花文などが規則正しく配置された意匠で、これまで臈纈(ローケツ染)に分類されていたが、これらの裂を臈纈とするには不自然な点が見られること。さらに染め跡に板締めの特有の特徴が見られることから板締めに分類した。(注8)

単色染には地色を白に文様を染める「地白」の単色染に地色を染めて文様を白く表す「地染まり」の単色染が新たに加わることになる。また、この分類には入れなかったが、多色染の中にはたんなる濃淡とは異なる、ニ段もしくは三段階の暈繝に表されている夾纈裂が見られる。

インド板締め

1960年代後半にインド アーメダバードで板締めの版木が発見され、夾纈の技法を解明するものとして注目された。現在、その版木はアーメダバードのキャリコ博物館に37枚、バーゼル博物館には保存状態の良い2枚の版木が所蔵されている。(注9)

キャリコ博物館の37枚の版木はすべてチーク材で作られ、版木サイズはそれぞれ異なり、凹版彫りと凸版彫り分けられている。それらの版木から、インド板締めには多色染めと単色染めがあり、さらに地染まりと地白板締めの両板締めを確認することができる。

版木の中には、2枚の版木に同じ文様が彫られそれらが鏡像関係になるところから、版木は2枚一組で用いられたと知れる。このバーゼル博物館の版木(図20)は、更紗文様、ボーダーなどの輪郭線は凸状に彫られている。彫られた文様の輪郭線内はそれぞれが独立したエリアを形成していて、文様エリアの内と外にはそれぞれ孔が裏面まで彫り貫かれている。

裏面では、それらの孔は単純なものと、○、△、□の記号に彫り分けられている。表面の文様に対応して○、△、□の孔はそれぞれ独立しているが、裏面で単純な孔は溝でつながっている

この版木には数種類の染料と孔には木栓と思われるものが確認できるところから、染色工程は版木の裏面の○、△、□を目印に染料を分けて注入し、染めない文様エリアには木の栓をして染料の流入を防ぎ、染料は一色ずつ孔から注入する。染料は孔を伝わって浸透、染着し、余分な染料は下の版木の孔から排出される。それを色ごとに繰り返して多色に染めたことがわかる。

これらの版木で染めたと思われる染色裂が僅かながら確認されている。(図21)

図20-1

図20-2

図21

インド板締め資料から、以上の夾纈の特徴をもとに版木と染色工程を推測する。正倉院収蔵の屏風や幡に用いられた夾纈裂には、多色染の割合が多く、また鹿草木夾纈屏風(縦約150㎝、幅57cm)夾纈?大幡脚残欠(1パターン約130数cm)などのように一文様が非常に大きいものが見られる。それらから版木のサイズは大きく、厚い必要があったと想像される。多色染も手がけたインド板締めは、単色染も多色染とも二枚一組の版木で布を挟み、染料を裏面から流し込む注入法で染めている。それを示すように版木裏面は平板でなく外側から内側にむかって土手状にえぐられ、さらに孔に沿うように溝が彫りめぐらされ染料が孔から文様面に入り易い構造になっている。夾纈の版木にも同様な工夫が施されていたと考えられる。

夾纈の版木

- Aタイプ版木:上下版木表面に花葉や鳥などの文様や地色を染め分けるラインが文様やラインに沿って凸状に彫られている。文様や染め分けごとに、独立したエリアを形成していて、エリアごとに版木表面から裏面に通じる孔が貫通している。(図22)

- Bタイプ版木:上下版木表面に版木は上下二枚が一組で文様は凹状に彫られ、それぞれが独立していてエリアを形成している。エリアごとに版木表面から裏面に通じる孔が貫通している。(図23)

- Cタイプ版木:上下版木表面に文様は線あるいは面として凸状に彫られている。文様をさけて版木表面から裏面に通じる孔が貫通している。(図24)

この三種類の版木はいずれも二枚一組で用いたと考えられる。Aタイプ版木で①多色染地染まりを染めることができる。正倉院裂のなかに、多色染地染まり裂と同文様の?単色地染まり裂が確認されていることから、単色染めに転用される。

Bタイプ版木では②多色染地白、③単色地白を染めることができる。Cタイプ版木では?単色地染まりを染めることができる。染色方法は版木のまま染液に浸ける浸染法と版木裏面の孔から染料を注ぐ注入法、またその併用法が考えられる。

この構造は上下の版木を合わせ締めると、版木凹部に隙間が生じ小さな染色槽になる。

この版木での染色は染料が少量で、染めない文様エリアには版木裏面の孔に木栓をさすなど簡単な作業で多色に染め分けることができる。この版木構造は染料効率が良く、多色染めや染め分けが容易に染められる特長がある。反面、版木二枚で挟むために布地の質や一回で染める布量に限界が生じる。

この点、後世の板締めは単色染専用に徹することでこの欠点を克服している。単色染に徹し版木の枚数を増やすことで、長さの制限から離れ、長尺な生地を染める。版木を多数使うことで、版木裏面から注入して染めることができず、締め枠ごと桶、藍瓶に入れる方法で染める。版木内部が染色槽になる夾纈の染色法と異なる。そのため意匠面でも夾纈と近世の板締めでは異なっている。夾纈ではニ枚の版木で布を幾重に折りたたんで染めるため、版木を外し文様が展開することで完成する意匠が多くみられるが、近世の板締めは一枚の版木が一文様で、それが繰り返されるパターンの意匠が主流になる。

図22

図23

図24

夾纈以後の板締めに、室町時代の高野山天野神社の舞楽衣裳と考えられる「紫地蝶文板締染半臂」、「紫地蝶文板締染裂」があり、夾纈と近世板締めをつなぐ唯一の存在とみられてきた。文様は羽を広げた蝶が群れ飛ぶとも松並み文ともとれるもので、モティーフの線描は意識的に表したとは云いがたいもので、これまで見てきた板締めとは異なる仕上がりである。文様の単位は67センチを超えるもで、版木サイズもこれに見合う大きなものが想像される。染色裂を仔細に観察すると、文様の周りに縫い跡ともとれる小さな白点が見られる。

これらの特徴からは、「紫地蝶文板締染裂」は夾纈や近世の板締めとは異なる方法で染めたと考えられる。

夾纈と近世板締めには時間の隔たりが大きく、版木の構造、染色法や意匠の発想法が異なり、この間になんらかの関連性示す資料が見当たらないところから両板締めに関連性をもとめるのは難しいと思われる。

中国藍板締め

むしろ近年発見された中国藍板締めは、近世板締めと時代が重なり、藍染専用の単色板締めで版木を複数枚使用、締め具の形状が出雲藍板締めのものと酷似しているなど技術的に共通する点が見られる。中国藍板締めは浙江省湖広店村で清朝末期から1950年代までの約250年間おこなわれた。布の用途は庶民の婚礼用の寝具カバーで、その文様は吉祥をあらわすモティーフが主になる。中国藍板締めは木綿布を?青・土?藍(天然藍)で藍染していたが途中で合成染料に替わり、当初締め具も木製で楔を打って締めていたが、より強力に締める鉄製のボルトに替わっている。版木は小版と大版があり、いずれも紅木(黄花梨木、檀木)でつくられている。中国藍板締めは地を藍色に染め、文様を白く仕上げる地染まりの板締めで、版木の両面に柄が凸状に彫られ、上下端の版木のみは片面に彫られている。版木の表裏の文様は異なっているが、重ね合わせる面は同文様で上下の2枚の版木は鏡像関係になるように彫られている。

布地は広幅の木綿を用い寝具カバー1枚分を1単位に染められる。最初に布を長尺方向に二つ折りして17枚の版木に巻き込んでいる。布は2つ折りにして巻き込むため、布の内外で裏表が生じ、裏面には文様が染められずに表面のみ染められる片面染めの藍板締めになる。

締め具は中央部が厚く端が薄い固い木材でできているなど出雲藍板締めの締め具と酷似した形体をしている。締め具と締め具を鉄輪で固定し、そこに木製楔を打ちこんで版木を締めあげている。(図26)中国藍板締めを「敲花被」と呼んでいるが、そのことに由来している。現在の復元はボルト式の金属一体型締め具を用いている。新式の方法は均一に、より強力に締め付ける点で旧式に勝っている。

現在、目にする中国藍板締めは、1980年代に新たに復興され、古版木の文様をアレンジして復刻した版木で染められたものである。(図27)中国藍板締めは広幅の木綿布を染めるために、布を縦方向に二つ折りにしているが、版木を複数枚使用し布地を一重で巻き込み、藍瓶に浸けて染めるなど、染色工程は出雲藍板締めのそれと大きな違いはないと思われる。むしろ、締め具が酷似しているところから、両板締めは締め具を同様に用い、版木を締めたであろうこと想像され、その共通点が多いように推察される。

近世の板締めを歴史的に位置づけるためには、この中国藍板締めの関連性、さらに近年の作と考えられているチベットのタンカ包布や荘厳布として多色の板締め裂(図28)が見られ、それらとの関係の検討を欠かすことができないと考える。今後の課題としたい。

図26-1

図26-2

図27-1

図27-2

図28-1

図28-2

図28-3

おわりに

考察の過程で、これまで他の技法に分類されていた古代染色裂(近年発掘された裂を含む)のなかに、夾纈に分類できる裂を確認できた。このことから夾纈には全ての板締めの技法が網羅されていることがわかる。

板締めの特色は、布の折り目を境に文様が鏡像関係に表され、文様は布の両面に表裏関係なく同じように染まる両面性。さらに型染めなどと異なり文様際は柔らかくぼかし気味でにじみがみられる点で夾纈や後世の板締めともに共通している。唐の詩人白楽天の詩に〈黄夾纈林寒有葉〉(注10)とあり、また喜田川守貞も近世風俗志(守貞謾稿)でにじみが一興であると指摘し、当時も板締めの特徴は絵際がやわらかく、染料のにじみがみられる染め物とみなしている。紅と藍は日本人にもっとも身近で親しまれ日本を代表する色であるが、近世板締めはそれらを染める紅染と藍染の専用の防染技法であり、合成染料以前にはほかの色染には転用されることはなかった。その染色工程は染料の特質にかなうように工夫し改良され、その結果が染色法の違いとなってあらわれた。

夾纈が当時の大陸的で開放的な華やかな空気を今に伝えているとするならば、近世の板締めは、表向き地味な衣裳に裾や襟、袖口からわずかに覗く鮮やかな紅、本来染色品では不上がりと嫌う絵際のぼかしや染料のにじみを趣とするなど「底至り」や「粋」に象徴される美意識の一端を担っているといえる。

脚注・参考文献

注1《紅板締め資料》

- 文献資料 近世風俗志(守貞謾稿) 喜多川守貞 巻之十九 織染

京染の秘訣 大正十四年 高橋新吉

- 高野家資料

高野家は屋号「紅宇」、明治4年より大正中頃まで板締め業を営む。明治4年に初代宇七が奉公先から独立して釜座通夷川で板締め業をはじめる。二代目宇一郎が明治24年に上京区衣棚通夷川に移転する。宇兵衛は三代目。

染色道具資料 版木 締め具 版木文様型紙 見本帳

「夾纈模様本」甲編(縮緬版) 乙編(絹版)序 高野宇一郎

「夾纈模様本」は高野宇一郎が顧客のための板締め模様見本帳として作成したもので、他に高野宇一郎が作成したものに「板締新模様本」などがある。

「夾纈模様本」序を要約すると<享保年間にはじまった紅板締めは嘉永年間頃に最も隆盛を極めた。当時板締め業は二十三軒の株仲間が独占しており、最盛期版木を彫る職人は約八十から九十人以上に達していた。明治時代に入ると僅かに五、六軒の板締め業者と版木彫り師四、五人に過ぎないくらいにまで衰退した。板締め業の二十三軒の株仲間中屈指の佐竹伝兵衛から板締め版木をはじめ、これに関する書類すべてを託された。その模様版木の破損を修理し、華文の不完全なものを補修し、今日の好みに合う新しい意匠の模様数十種を彫刻して加え板締め業の回復を目指した。〉この挽回策が功をそうしたこともあり、一時再生するがやがて需要が減少に転じ大正末には生産を終了する。

「本紅染と板締染」高野宇兵衛講演記録 京染と精錬染色No.9

高野宇兵衛氏からの聞き取り調査記録(1989年2月19日 東京造形大学 大橋正芳)

- 佐々木家資料

丹羽千代(旧姓佐々木千代)聞き取り調査(1996年5月11日 山口通恵 石塚広)

佐々木糸は11代続いた紅染屋、 屋号は「万武」、「万武の麻板屋」とよばれた万屋武兵衛の長女で、養子をむかえ家業を就いている。明治16年(1883年)都の魁に(石田才次郎が京都の商工者をいろは順に紹介したもの)紅染、灰汁附け業、中型紺屋とならんで「板〆職」佐々木糸の名がみえる。佐々木千代(明治35年生まれ)は佐々木糸の孫にあたる。万武は佐々木千代13才で板締め職を廃業。万武の得意先 椹木町の烏丸西入る 川瀬(北側)、(井口南側)

- 出処不明の版木2500枚あまり(京都造形大学寄託後、現在島根県立古代出雲歴史博物館蔵)。

紅板締めの版木サイズは縦40?47センチ×横22、5?23、8センチ×厚さ1センチ前後。

版木彫り師 長男竹岡忠郎聞き取り調査 竹岡忠郎使用の彫刻刀、 型紙 、下絵等

注2《藍板締め資料》

- 近世風俗志(守貞謾稿) 喜多川守貞 巻之十九 織染

- 藍板締め裂

藍板締めの染色裂の遺品は極めて少なく現在確認されているのは - 草津サンヤレ踊り衣装

着付長着 木綿紺地鯉滝登り文様藍板締絞 着付長着 木綿白地鼓文様藍板締絞

静岡市立芹沢銈介美術館蔵

藍板締め麻の葉文様半被 藍板締め木綿布

島根県立古代出雲歴史博物館蔵

藍板締め井桁崩文様野良着 出雲藍板締め染色裂などである。 - 出雲藍板締め資料

大福帳 万覚牒 71冊 板締め等経営にかかわる記事 板〆懸帳 5冊 板締め木綿掛け取り帳

竹に虎文様残布 密度 経 13/cm 緯 8/cm経糸 17.082番手 緯糸 11.4852番手

藍板締め版木 2557枚 片面彫り版木2157枚 両面彫り版木380枚 無板20枚 176種類文様

締め具 紡錘平形 紡錘平形 紡錘山形 小角材 変形平形 長方形の角材 すだれに集成した板

注3

「明治前期産業発達史資料」補巻53第一編 染物調(沿、統計其他ノ事項)

先是享保十八年江戸屋七左衛門ナル者小板締稱し木版ニ形チ彫リ抜染堅ク其板ニテ挟ミ之ヲ染ムル…其後明和年間江戸屋庄兵衛ハ大板締(江戸庄板ト云)…大黒屋兵衛ハ板ばうし(江戸板締ト云此物ハ江戸ニテ創始セシモノナリト云)ナル染法ヲ施シ一時大ニ行ワレタリ

また「夾纈模様本」序に紅板締めは享保年間にはじまったとの記述。1700年代後半には錦絵の中に板締めが多数みられるなどから、遅くとも1700年中頃にはおこなわれていたと考えられる。藍板締めの盛衰は不明であるが、出雲藍板締めは、板倉佐重が文政十二年(1829年)に松江の津田屋庄七から板締め株と道具を譲り受けはじめ、明治3年に紺屋座の株を手放し廃業し終了している。

注4

版木のサイズは両版木とも約47センチ×34センチと大振りで、厚さは片面彫り版木は4.5~7.0ミリ、両面彫り7.5~13.0ミリと片面彫り版木が薄く仕上げられている。

注5 紅花の生産

享保年間(1716~1736)、全国の出荷量は1,020駄で、最上はそのうち415駄を出荷している。(1駄は32貫=120kg)最上川の舟運を通じて、最盛期の近世末期には全国で2400駄生産され、そのうちおよそ半分1200駄を最上地方で生産し、最上の紅花は「最上千駄」と言われるほど発展した。気候・土壌が栽培に適していたということ、さらに最上川の改修で水利の便よくなり京都の商人が資本投入したことが、産地の拡大に繋がった。

日本の特産物の番付を相撲番付に見立てた「諸国産物見立相撲番付」では、大関が最高位のなかで、東の関脇が「最上紅花」、西の関脇が「阿波の藍玉」とされ、染料の紅花、すくも藍が江戸時代の重要な産物だったことを示している。明治時代になると、中国紅花の輸入が盛んになり、化学染料が普及したことで紅花生産は大きな打撃をうけ、明治7年には400駄、翌年には200駄と急速に衰退し、明治10年頃には殆ど壊滅したと言われている。

注6

唐語林校證 夾纈の文字は宋代高承《事物起源》、宋代の王?著した『唐語林』、五代の後唐(923~36年)の馬稿が編集した『中華古今注』の巻の中、「裙襯裙」、また、白楽天の詩「玩半開贈皇甫郎中」(834年)や「泛太湖書事寄微之」に見ることができる。なかでも宋代の王?によって著され『唐語林』は夾纈を全般的に記述している。

注7

「奈良朝服飾の研究」関根真隆 吉川弘文館 1974年 正倉院の古裂塵芥の資料実験、分析から、赤系染料に日本茜、黄色系染料に黄檗、刈安、青系染料として藍が確認されている。

注8

それらの裂には臈纈(ローケツ染)や他の技法では考え難い布を折り挟んだことからできる跡がみられる。折り目を境に文様がほぼ対称にあらわれている。染め上がりに臈纈(ローケツ染)の特徴がみられないが、板締め特徴を備えている。

注9

1960年代後半、インドのアーメダバードで板締めの版木が発見された。現在、その版木はアーメダバードのキャリコ博物館に37枚、バーゼル博物館には保存状態の良い2枚の版木が所蔵されている。またこれらの版木で染められたと考えられる染色裂も確認されている。

キャリコ博物館の版木のサイズはそれぞれ異なるが材質はすべてチーク材でできている。その中には文様が対称に彫られた鏡像関係の版木が存在するところから、版木は2枚一組で用いられたと考えられる。キャリコ博物館の37枚の版木には凹版、凸版とそれぞれ異なる彫刻法のものがあり、版木は多色用、単色用に彫り分けられている。

注10

1白楽天「泛太湖書事寄微之」〈黄夾纈林寒有葉〉『白楽天全詩集』全4巻 日本図書センター

| 出雲藍板締め | 中国藍板締め | 京紅板締め | |

| 場所 | 島根県出雲市 | 浙江省温州湖広店村 | 京都府京都市 |

| 期間 | 江戸後期から明治初期の40年間 | 清朝後期~1950年代の約250年間 | 江戸中期~大正末の約200年間 |

| 業者件数 | 1件(板倉家) | 戴家(他不明) | 最盛期23件 |

| 染色方法 | >浸染 | 浸染 | 掛け染め |

| 生地 生地幅 |

木綿 着尺幅 |

木綿 約60cm |

絹、木綿、モスリン 着尺幅 |

| 染料 | 蓼藍(地藍と阿波藍玉) | ?青(琉球藍) | 紅花 合成染料(塩基性染料、酸性染料、直接染料) |

| 版木材 | 五葉松(姫小松) | 紅木 | 朴の木 |

| 版木の特徴 | 陰刻版木(片面彫り) 陽刻版木(両面彫り) |

陽刻版木(上下板のみ片面彫り) | 陽刻版木(片面、両面彫り) |

| 版木サイズ例 (単位cm) |

両面彫り版木 47×34×1 片面彫り版木 47×34×0.7 |

大版62×33×1.9 小版40×17×2.8 |

両面彫り版42×23×1.2 片面彫り版木47×23×0.6 |

| 1セットの版木数 | 両面彫り20数枚 片面彫り40数枚 |

17枚 | 両面彫り12数枚 片面彫り22数枚 |

| 1セットの生地量 (単位cm) |

1反 1疋 | 約47×980 約77×380 |

1疋(2反) |

| 一度に染める単位 | 1反 1疋 | 布団カバー1枚分(1セット分) | 3疋(6反) |

| 巻き上げ | 一重で版木縦方向に巻き上げ | 布を版木縦方向に2つに折りし横方向に巻き上げ | 幾重にも折畳み版木横方向に巻き上げ |

| 版木彫り師 | 不明 | 龍湖鎭地区(仔細不明) | 専業の彫り師(最盛期80~90人) |

| 締め具 | 樫棒で上下より締める(固定器具は不明) | 堅い材質の棒を鉄輪で固定し楔を打つ | 樫材の締め枠に楔で締める |

| 染め上がりの特徴 | 1凹刻版木を用いる地白藍板締め(全体の約9割) 片面に文様 2凸刻版木を用いる地染まり藍板締め両面に文様 |

1凸刻版木を用いる地染まり藍色板締め 片面のみに文様 |

1凸刻版木を用いる地染まり紅板締め(大部分がこの仕上げ) 2凹刻版木を用いる地白紅板締め 両面に文様 |

| 文様の特徴 | 1パターンに適したモチィーフ(植物文、器物文、動物文、幾何文、自然現象、文字家紋)の構成で吉祥文様が多く、遊び心にあふれ機知に富んでいる。 2テーマ性のある文様 |

1吉祥文様(百子図、龍鳳文) 版ごとに文様が異なる。 2工農兵文 版ごとに文様が異なる。 |

1パターンに適したモチィーフ(植物文、幾何文、動物文、器物文、風物、文字、絣文)の組み合わせで吉祥を表すなど、華やかな文様が多数。 2テーマ性の有る文様3明治以降の新しい文様(旗、軍旗) |

| 製品の用途 | >長着、仕事着、手ぬぐい、浴衣など仔細は不明 | 結婚用寝具、その他(衣料、頭巾、手?など) | 間着や襦袢の下着、襟、帯、布団や枕などの寝具類 |

| 消費地 | 松江藩全域他 | 不明 | 全国 |

参考、引用文献

Clamp Resist Dyeing of Fabrics Alfred Buehler and Eberhard Fischer

Calico Museum of Textiles 1977

「正倉院と飛鳥天平の染色」第9巻 松本包夫 中央公論社 1982年

「正倉院裂と飛鳥天平の染織」 松本包夫 紫紅社 昭和59年

日本の美術7 染 山辺知行編 至文堂 昭和41年

日本の美術263 染織(原始・古代)沢田むつ代 至文堂 昭和63年

日本の美術 染織(中世編) 小笠原小枝 至文堂 昭和63年

宮内庁正倉院事務所編「正倉院宝物 染織上下」 朝日新聞社

宮内庁正倉院事務所編「新訂正倉院宝物 染織上下」 朝日新聞社 2001年

『白楽天全詩集』全4巻 日本図書センター

「染と織の鑑賞基礎知識」小笠原小枝 至文堂 1998年

「中華人民共和国 シルクロード文物展」図録 1979年

「夾纈?中国土布系列」 台湾漢聲雑紙108、台湾漢聲雑紙社 1997年

「中国藍夾纈」 學苑出版社 2006年

宇佐見英機校訂「近世風俗志」(守貞謾稿) 喜多川守貞 岩波書店 1999年

増補京染の秘訣 大正十四年 高橋新吉

京紅板締め研究会編「京紅板締め」京都造形芸術大学 1999年

草津市教育委員会「草津のサンヤレ踊り調査報告書二(資料編)草津市教育委員会文化財保護課 2002年

「よみがえる紅 高崎の絹と染め工場」 たかさき紅の会 2005年

「よみがえる幻の染色 出雲藍板締めの世界とその系譜」島根県立古代出雲歴史博物館 平成20年